央视深扒医保骗保黑幕:小诊所暗设密室 医保卡换米面油

“刷医保卡就能换豆油、大米,比超市还方便!” 近期,央视《焦点访谈》《财经调查》等栏目连续曝光多地小诊所、药店违规操作,将医保定点机构沦为 “提款机”,通过空刷医保卡、虚构诊疗记录等方式,非法换取生活用品,套取国家医保基金。从内蒙古的 “密室藏货” 到上海的 “黄牛带诊”,骗保手法隐蔽且形成产业链,引发社会对医保基金安全的广泛关注。目前,多部门已启动专项整治,涉案机构被取消医保定点资格,相关责任人面临刑事追责。

暗门背后的猫腻:诊所变身 “超市” 医保卡成 “购物卡”

央视记者在内蒙古呼伦贝尔北国经典社区卫生服务站暗访时发现,这家看似普通的基层诊所暗藏玄机。表面陈列常规药品的货架后,隐藏着可移动挡板,拉开后竟是装满来源不明药品、医疗耗材的暗室,部分药品与医疗废料、罐头大酱等食品混放,卫生条件极差。更令人震惊的是,诊所专门开辟专区堆放米面油、日用百货,参保人员只需将医保卡留在诊所,工作人员便可通过空刷、套刷生成虚假医疗记录,参保人凭记录就能兑换生活用品。

“我们这儿刷医保能换洗衣液、色拉油,想换啥提前说。” 诊所工作人员向记者透露,这种操作在当地已是 “公开秘密”。为逃避监管,该诊所建立了 500 余份参保人电子档案,详细记录医保卡空刷金额、兑换物品明细,形成 “刷卡 - 造假 - 兑换” 的完整流水线。类似乱象在江苏盐城也曾上演,当地第四人民医院城中分部通过空白处方单为参保人 “开单”,将 10 元左右的纸巾、牙膏以 26.5 元的价格通过医保结算,再将生活用品名目篡改为中草药、诊疗费上报医保中心,单此一项就套取基金 5 万元。

骗保升级:日用品 “穿马甲” 形成黑色产业链

随着监管加强,部分机构的骗保手法愈发隐蔽,甚至形成 “生产 - 销售 - 套现” 产业链。央视调查发现,河南某企业将防晒冰袖、口罩等日用品,包装成 “医用隔离垫” 申请第一类医疗器械备案,凭借医保编码进入全国 2 万家药店,年销售额达 9000 万元。这些产品在药店公然宣传 “可刷医保”,实际与普通日用品无异,却通过医保结算套取基金。

在甘肃兰州,多家连锁药店将护肤品包装为 “医用敷料”“创面护理产品”,以第二类医疗器械名义纳入医保支付范围,六成销售额通过医保卡结算,仅单一渠道年套取基金就达 600 万元。上海则出现 “黄牛带诊” 模式,三针堂中医门诊部等机构与黄牛勾结,从 30 公里外组织老人集中 “就诊”,医生未做任何问诊便开具推拿、拔罐等理疗项目处方,参保人缴费后直接离开,两年内骗保记录达 5 万余条,涉案金额超 1200 万元。

监管漏洞与利益驱动:骗保行为为何屡禁不止

医保基金骗保乱象频发,背后是利益驱动与监管漏洞的双重叠加。对小诊所而言,空刷医保卡无需实际提供医疗服务,只需伪造处方和结算记录,就能赚取日用品与医保报销的差价。盐城某医院将 10 元日用品以 26.5 元医保价结算,单件商品就能多套取 16.5 元基金。而部分参保人受 “薅羊毛” 心理驱使,认为刷医保换生活用品 “不吃亏”,主动配合机构骗保。

监管层面的短板也给了不法分子可乘之机。早期医保部门对 200 元以下小额处方缺乏强制审查,盐城某医院正是利用这一漏洞,将单笔消费控制在限额内,骗保长达一年未被发现。此外,中医诊疗项目难以标准化、部分医疗器械备案门槛低等问题,也让骗保行为更难被察觉。例如,上海涉案中医馆利用中医 “辨证论治” 特点,伪造大量雷同处方,医保系统难以识别真伪。

严惩不贷:多部门联动 筑牢基金安全防线

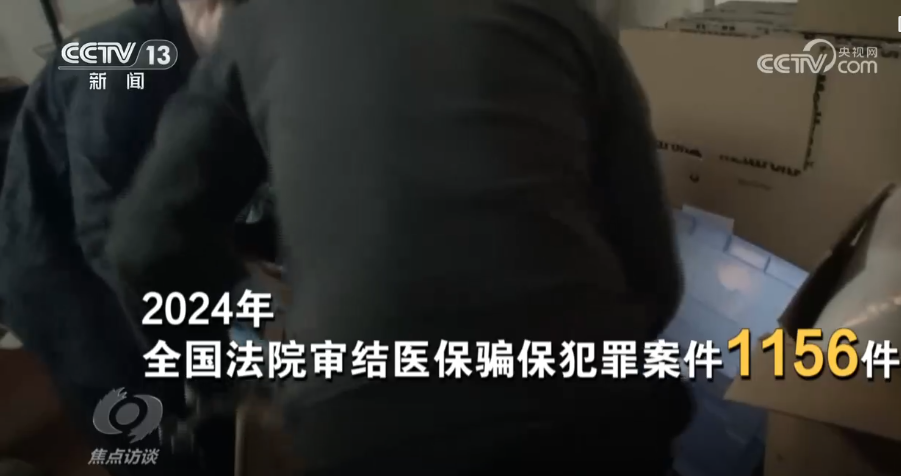

医保基金是群众的 “看病钱”“救命钱”,骗保行为已触碰法律红线。《中华人民共和国社会保险法》明确规定,骗取医保基金将面临责令退回、罚款等行政处罚,情节严重的可追究刑事责任。目前,各地已对涉案机构采取严厉措施:内蒙古涉案社区卫生服务站被解除医保协议,取消定点资格,相关人员被采取刑事强制措施;盐城第四人民医院城中分部被吊销医保定点资格,追回全部违规基金;上海 120 余名涉案嫌疑人被刑拘,涉案中医馆被停业整顿。

国家医保局表示,将持续强化大数据筛查与飞行检查,建立医保基金智能监控系统,对高频小额结算、异常诊疗记录等疑点数据进行精准定位。同时,畅通举报渠道,鼓励群众通过 12393 热线提供骗保线索,对查实的举报给予奖励。市场监管部门则加大对医疗器械备案的核查力度,严厉打击 “日用品变医疗器械” 的虚假备案行为。

专家提醒:参保人需守底线 合规使用医保基金

医保专家强调,参保人配合机构骗保同样需承担法律责任。根据相关规定,参保人骗取医保待遇的,将被暂停医保结算资格,追回违规费用,情节严重的可能被纳入失信名单。同时,留存医保卡给机构空刷,还可能导致个人信息泄露,引发诈骗风险。

专家呼吁,参保人应合规使用医保卡,仅在就医、购药时按规定结算,切勿因小利参与骗保。若发现医保定点机构存在违规操作,可及时向医保部门举报。医疗机构需坚守执业底线,摒弃 “赚快钱” 思维,合规开展诊疗服务。

随着专项整治的深入推进,医保基金监管正从 “事后追惩” 向 “事前预警、事中监管” 转变。这场针对小诊所骗保的 “零容忍” 行动,不仅是对不法分子的震慑,更是对医保基金安全的守护。唯有多方协同、标本兼治,才能让医保基金真正用在 “刀刃上”,保障全体参保人的合法权益。