2025 年以来,资本市场药企财务造假事件密集爆发。从海南普利制药因两年虚增营收超 10 亿元被重罚,到天圣制药 22 名责任人因账外资金池造假遭处罚,再到 * ST 长药因财务数据虚假记载被立案面临退市风险,每一起案件曝光后,涉事企业股价均上演连续跌停戏码,投资者损失惨重。这些事件不仅戳破了药企的虚假繁荣,更引发了市场对医药行业诚信经营与监管体系的深度思考。

一、造假手段隐蔽多样,财务数据严重失真

药企财务造假并非简单的数字篡改,而是形成了一套隐蔽性强、操作复杂的完整链条。普利制药的造假手法极具代表性,2021 年至 2022 年期间,公司通过虚构成品药和原料药销售业务,两年累计多计营业收入超 10 亿元,其中 2022 年虚增利润占披露利润总额的比例高达 86.36%。这种通过虚构交易造假的方式,往往伴随着伪造合同、物流单据和财务凭证,从表面上看业务流程完整,难以被轻易识破。

另一种常见手法是利用账外资金池调节利润,天圣制药就是典型案例。公司通过关联方套取工程款、虚增采购款等方式设立体外资金池,2017 年和 2018 年分别虚增利润总额 9220.43 万元和 2882.30 万元,同时隐瞒了近 5.3 亿元的关联交易。锦天城律师事务所律师顾春峰指出,账外资金池就像财务造假的 “蓄水池”,既能虚增收入又能隐藏费用,资金流转通过多层主体包装,单一交易难以追溯全貌,隐蔽性极强。

部分药企还通过会计核算方法造假扭曲财务数据。普利制药将不具有控制权的贸易业务按总额法核算,导致 2021 年多计营业收入 7799 万元,占当年披露营收的 5.17%。这种利用会计准则漏洞的操作,使得财务报表看似合规,实则严重偏离真实经营状况,普通投资者很难发现其中猫腻。

二、立案即跌停,市场用脚投票

财务造假消息一经披露,资本市场的反应往往迅速而猛烈。股价连续跌停成为涉事药企的标配,投资者用脚投票表达对造假行为的不满。以普利制药为例,在证监会行政处罚决定书公布后的五个交易日内,公司股价累计跌幅超 40%,市值蒸发近 80 亿元,不少重仓股东损失惨重。

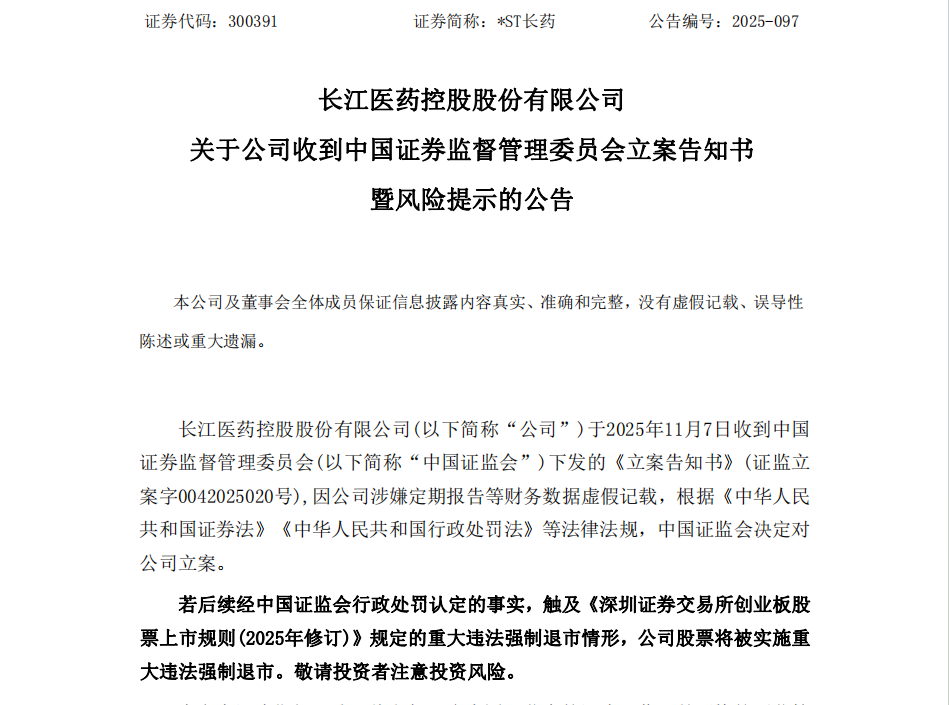

*ST 长药的处境更为艰难,自 2025 年 11 月 7 日公告被立案调查以来,股价已连续多个交易日跌停,截至目前跌幅已达 55%。由于公司原本就面临净资产为负、11 亿元有息负债和 140 起诉讼纠纷等问题,此次财务造假立案更是雪上加霜,退市风险高企。投资者纷纷抛售股票避险,形成恐慌性抛售潮,进一步加剧股价下跌。

股价暴跌的背后,是投资者信心的彻底崩塌。医药行业本应是重研发、重诚信的行业,投资者基于对药企研发实力和盈利能力的信任进行投资。而财务造假行为打破了这种信任基础,让投资者对药企披露的所有数据都产生怀疑。东方财富网分析指出,财务造假事件如同深水炸弹,在市场相对高位时爆发,不仅会导致涉事公司股价暴跌,还可能引发板块连锁反应,影响整个资本市场的稳定。

三、多方利益受损,诚信危机蔓延

财务造假带来的负面影响远超股价下跌,而是波及投资者、行业发展和市场秩序等多个层面。对普通投资者而言,股价连续跌停意味着真金白银的损失,不少散户投资者因轻信虚假财务数据高位买入,如今被深度套牢,维权之路漫长而艰难。按照现行法律规定,投资者可依据行政处罚结果提起证券虚假陈述赔偿诉讼,但举证难、周期长等问题让维权成本居高不下。

对涉事药企来说,造假的代价更为沉重。除了股价暴跌,企业还将面临高额罚款。普利制药被罚款 1000 万元,董事长范敏华个人被罚 500 万元并被采取 10 年市场禁入措施;天圣制药及 22 名责任人共被罚款 499 万元,控股股东刘群被终身市场禁入。更严重的是,企业声誉扫地后,合作伙伴会纷纷避嫌,客户信任度下降,产品销售和市场拓展将遭遇严重阻碍,长期发展陷入困境。

行业层面,个别药企的造假行为引发了 “信任危机”,整个医药板块都受到牵连。投资者对医药股的投资意愿下降,合规经营的优质药企也可能被错杀,出现估值低估的情况。这种 “劣币驱逐良币” 的现象,会破坏医药行业的良性竞争环境,阻碍行业创新发展。同时,医药行业与民生密切相关,财务造假可能导致药企减少研发投入,影响医药技术进步和民生保障。

四、监管持续加码,造假成本不断攀升

面对药企财务造假频发的态势,监管部门持续加大打击力度,形成了高压监管态势。从近期处罚案例来看,监管部门不仅对涉事企业处以高额罚款,还对相关责任人追责到底,实现 “一案双查”。普利制药的 6 名时任董监高均被罚款,天圣制药 22 名责任人中 20 名时任董监高被罚,几乎全员追责的处罚方式彰显了监管部门严打财务造假的决心。

监管手段也在不断升级,大数据、人工智能等技术被广泛应用于监管工作中。证监会通过分析企业财务数据、物流信息、资金流向等多维度数据,构建智能监管模型,能够及时发现财务造假的异常信号。例如,通过对比药企生产数据与销售数据的匹配度,核查资金流向是否与业务真实对应等,让造假行为无所遁形。

法律法规的完善也让造假成本大幅提升。新《证券法》实施后,财务造假的行政处罚力度显著加大,最高可处以 2000 万元罚款,相关责任人最高可被罚 1000 万元。同时,市场禁入措施的广泛应用,让造假者失去在资本市场从业的资格,从根本上遏制造假动机。顾春峰律师表示,严打财务造假能倒逼上市公司敬畏法律法规,规范财务核算与信息披露行为,形成优胜劣汰的良性循环。

五、行业反思:回归本质才是长久之道

药企财务造假事件频发,暴露出部分企业急功近利的经营心态。在医药行业竞争日益激烈的背景下,一些药企不愿投入长期研发,而是试图通过财务造假美化业绩,骗取投资者信任。但事实证明,这种短视行为最终只会自食恶果。

对药企而言,唯有回归医疗本质,坚守诚信底线,才能实现可持续发展。应将重心放在研发创新、提升产品质量和服务水平上,通过真实的业绩增长赢得市场认可。同时,要完善内部控制体系,加强财务管理和信息披露管理,杜绝财务造假的土壤。*ST 长药的案例警示我们,内控体系形同虚设是财务造假的重要诱因,企业必须建立健全内控机制,防范合规风险。

投资者也需要提升风险意识,不能单纯依赖财务报表数据进行投资决策。应学会分析企业的核心竞争力、研发投入、现金流状况等关键指标,结合行业发展趋势综合判断投资价值。同时,要理性看待股价波动,避免盲目跟风炒作,降低投资风险。

资本市场的健康发展需要各方共同努力。监管部门应持续加强监管力度,完善法律法规,加大造假成本;药企应坚守诚信经营底线,专注主业发展;投资者应提升专业素养,理性投资。只有这样,才能遏制财务造假行为,维护资本市场的公平公正,让医药行业真正服务于民生福祉。

随着监管体系的不断完善和市场生态的持续优化,财务造假的生存空间将越来越小。未来,那些合规经营、注重创新的优质药企终将脱颖而出,推动医药行业高质量发展,为投资者创造长期价值。