今日,国家卫生健康委正式印发《医务人员互联网健康科普负面行为清单(试行)》,这一政策的出台,标志着短视频等新媒体时代下,我国医务人员互联网健康科普领域迎来规范化监管的重要里程碑,为健康科普市场筑牢制度防线。

政策明确划定 “鼓励创新” 与 “底线约束” 的双重导向:一方面支持医务人员在完成资质核验与平台报备后,充分利用短视频、直播、图文等群众喜闻乐见的形式开展科普,要求内容兼顾科学性与通俗性,用生活化语言解读专业知识,让健康科普走进千家万户;另一方面通过负面清单精准界定禁止行为,涵盖虚假宣传、夸大疗效、推荐特定药品器械、无资质开展诊疗建议等违规情形,为科普行为划清红线。

近年来,互联网健康科普呈现爆发式增长,但也存在乱象:部分医务人员借科普名义带货牟利,或传播不实健康信息误导公众。此次负面清单的发布,填补了行业监管空白,既为合规科普的医务人员提供明确指引,也为监管部门查处违规行为提供依据。

国家卫健委相关负责人表示,后续将联合平台建立动态监管机制,对违规科普行为实行 “阶梯式处罚”,同时畅通投诉举报渠道。这一政策将推动健康科普行业回归公益本质,让医务人员的专业价值通过规范渠道充分释放,为公众获取可靠健康知识保驾护航。

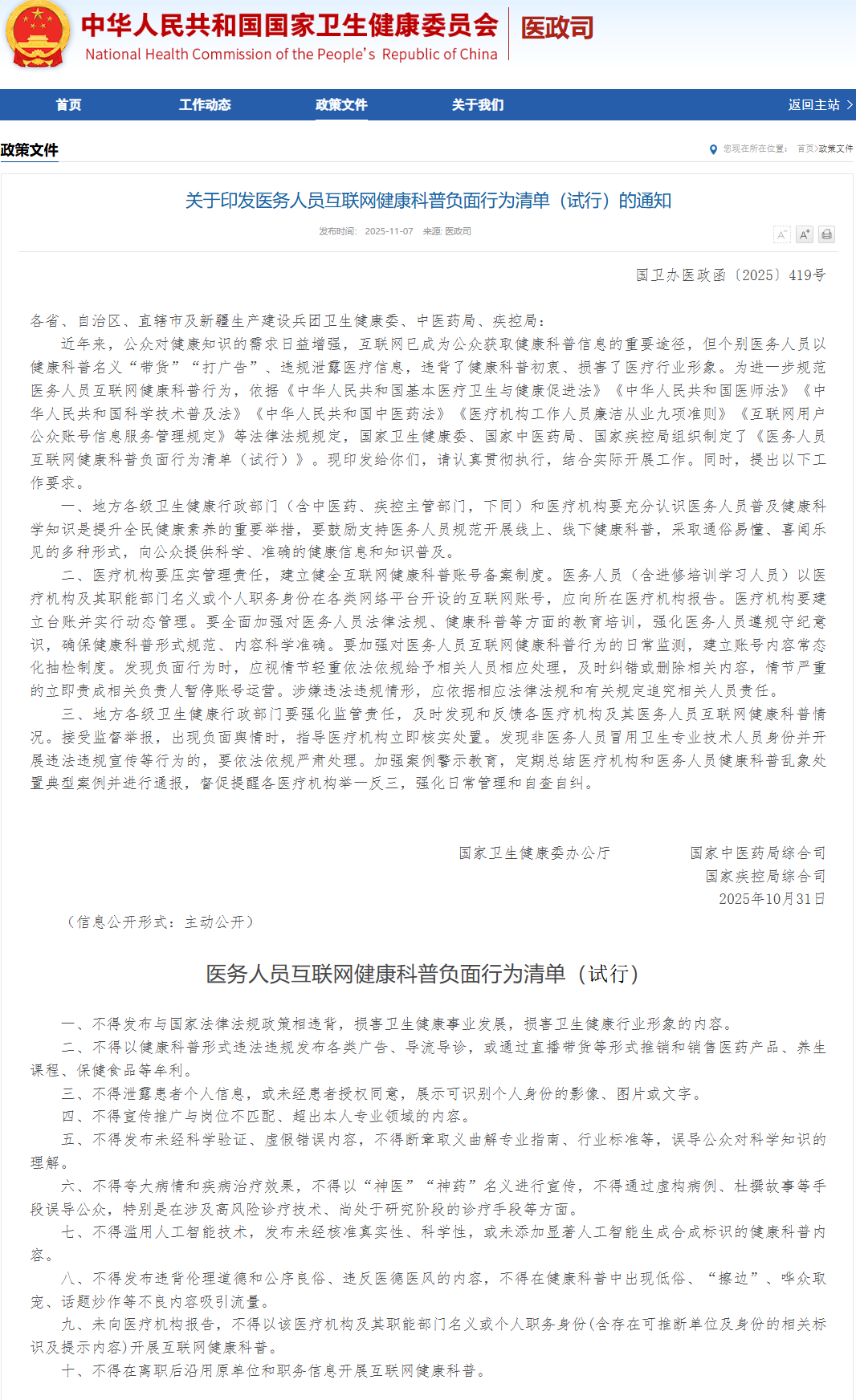

医务人员互联网健康科普负面行为清单(试行)

一、不得发布与国家法律法规政策相违背,损害卫生健康事业发展,损害卫生健康行业形象的内容。

二、不得以健康科普形式违法违规发布各类广告、导流导诊,或通过直播带货等形式推销和销售医药产品、养生课程、保健食品等牟利。

三、不得泄露患者个人信息,或未经患者授权同意,展示可识别个人身份的影像、图片或文字。

四、不得宣传推广与岗位不匹配、超出本人专业领域的内容。

五、不得发布未经科学验证、虚假错误内容,不得断章取义曲解专业指南、行业标准等,误导公众对科学知识的理解。

六、不得夸大病情和疾病治疗效果,不得以“神医”“神药”名义进行宣传,不得通过虚构病例、杜撰故事等手段误导公众,特别是在涉及高风险诊疗技术、尚处于研究阶段的诊疗手段等方面。

七、不得滥用人工智能技术,发布未经核准真实性、科学性,或未添加显著人工智能生成合成标识的健康科普内容。

八、不得发布违背伦理道德和公序良俗、违反医德医风的内容,不得在健康科普中出现低俗、“擦边”、哗众取宠、话题炒作等不良内容吸引流量。

九、未向医疗机构报告,不得以该医疗机构及其职能部门名义或个人职务身份(含存在可推断单位及身份的相关标识及提示内容)开展互联网健康科普。

十、不得在离职后沿用原单位和职务信息开展互联网健康科普。